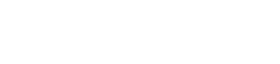

2025年8月21日下午2:00,美国东北大学人工智能教授李向明(Dr. Samuel Xiangming Li)应邀来到杭州电子科技大学计算机学院,在1教南3楼会议室为学院师生带来了一场前沿性学术交流分享会,题为“人形机器人的革命”。计算机学院师生认真聆听了李博士关于人工智能与人形机器人发展的分享。李向明教授是杭州电子科技大学1980级计算机专业校友。完成本科学习后,他先后获得加拿大滑铁卢大学系统设计工程硕士、管理工程博士学位,以及多伦多大学MBA学位。职业生涯早期,他曾在北电网络、诺基亚、摩托罗拉等全球知名ICT跨国企业担任高管,拥有23年的行业经验,并主导了摩托罗拉首款Linux触屏手机A760的研发工作。此后,他投身高校教育和科研工作,先后在美国东北大学等多所知名院校任教,专注于人工智能、人形机器人、数字孪生等方向,出版学术专著12本,拥有丰富的学术与产业结合经验。

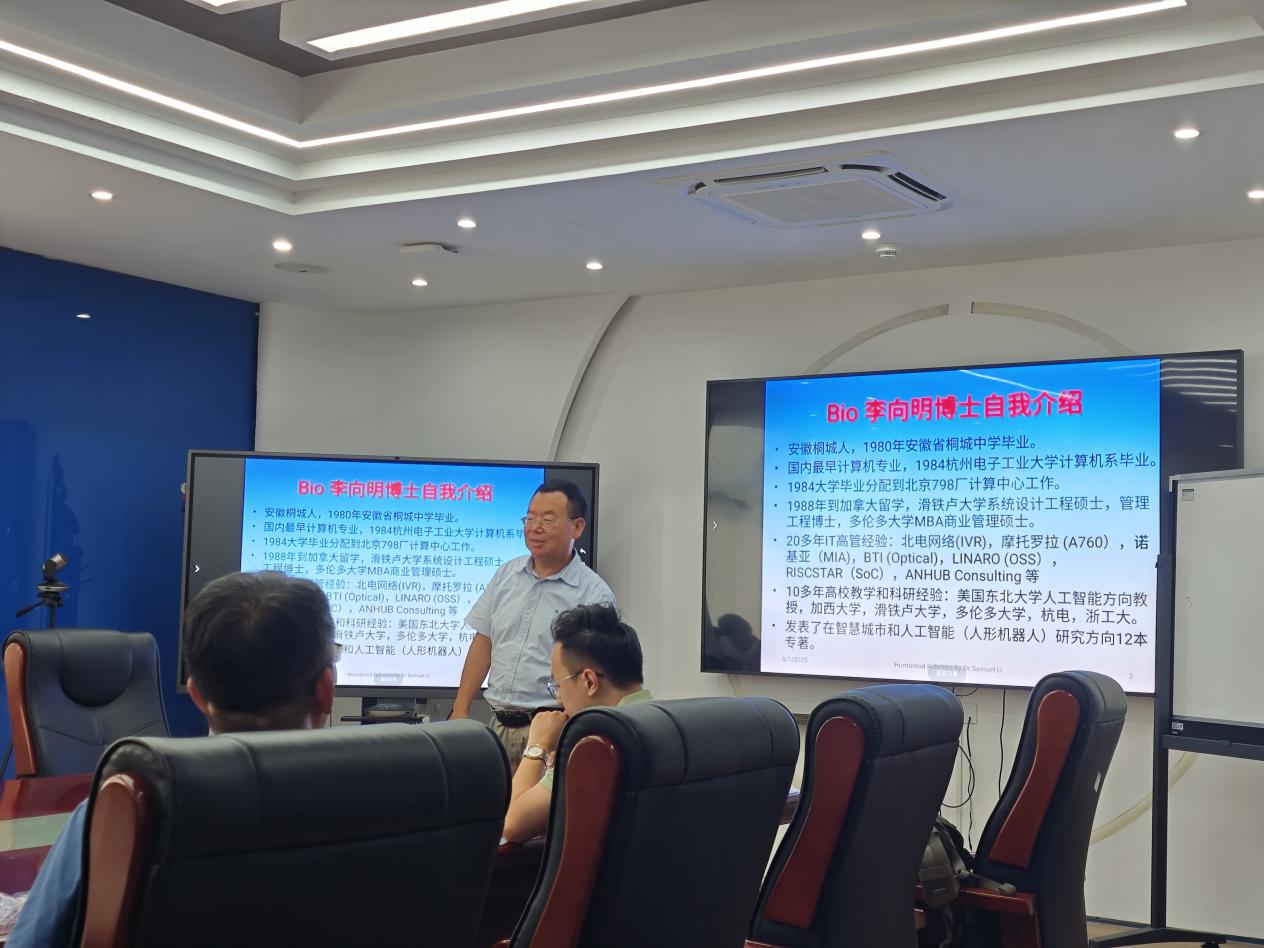

在交流中,李博士开门见山地指出:“人形机器人,本质上就是一台新型计算机。”他强调,这种计算机不同于传统的二维计算机,它能够将知识转化为行动,并拥有能够自主决策的CPU。李博士进一步分析,人形机器人将在多个领域创造巨大价值。例如,阿里巴巴未来酒店正在尝试“无人化运营”,AI医院能够实现部分智能化诊疗,AI教育则为师生互动提供全新方式。这些应用场景充分展示了人形机器人“24小时不间断工作”的潜力,也说明这一技术正走向产业化的前沿。

在谈到人形机器人与人类社会的关系时,李博士创新型地提出了“机器人五大共生行为守则”,为未来人机和谐共处提供了准则:

(1)共情能力 —— 机器人不仅执行指令,还应能够识别并回应人类情绪。例如,佳佳机器人通过多次倾听与互动缓解了露西奶奶的孤独。共情是人机建立信任的基础,避免技术沦为冰冷工具。

(2)助人增能 —— 技术应当释放人类潜力,而非代替人类。例如,工厂中机器人承担危险工作,让人专注创新;教育中机器人辅助教师,而非取代其引导角色。

(3)行为透明 —— 机器人在自主执行行为时,需主动说明原因并取得用户同意。例如,医疗机器人需明确告知数据用途。

(4)生态友好 —— 机器人设计和运行应避免破坏环境,不使用污染性材料,行动中也要兼顾对生态的保护。例如,特斯拉擎天柱在工厂中优化能源使用,体现技术对环境的正向影响,符合可持续发展目标。

(5)自律进化 —— 软件升级必须征得用户许可,严禁机器人自主“变异”。如波士顿动力机器人的升级始终以安全为前提,避免技术失控。人类对机器人的最终控制权是底线,

这些观点不仅彰显了李博士对技术伦理的高度重视,也启发了现场师生们对人工智能治理问题的深入思考。

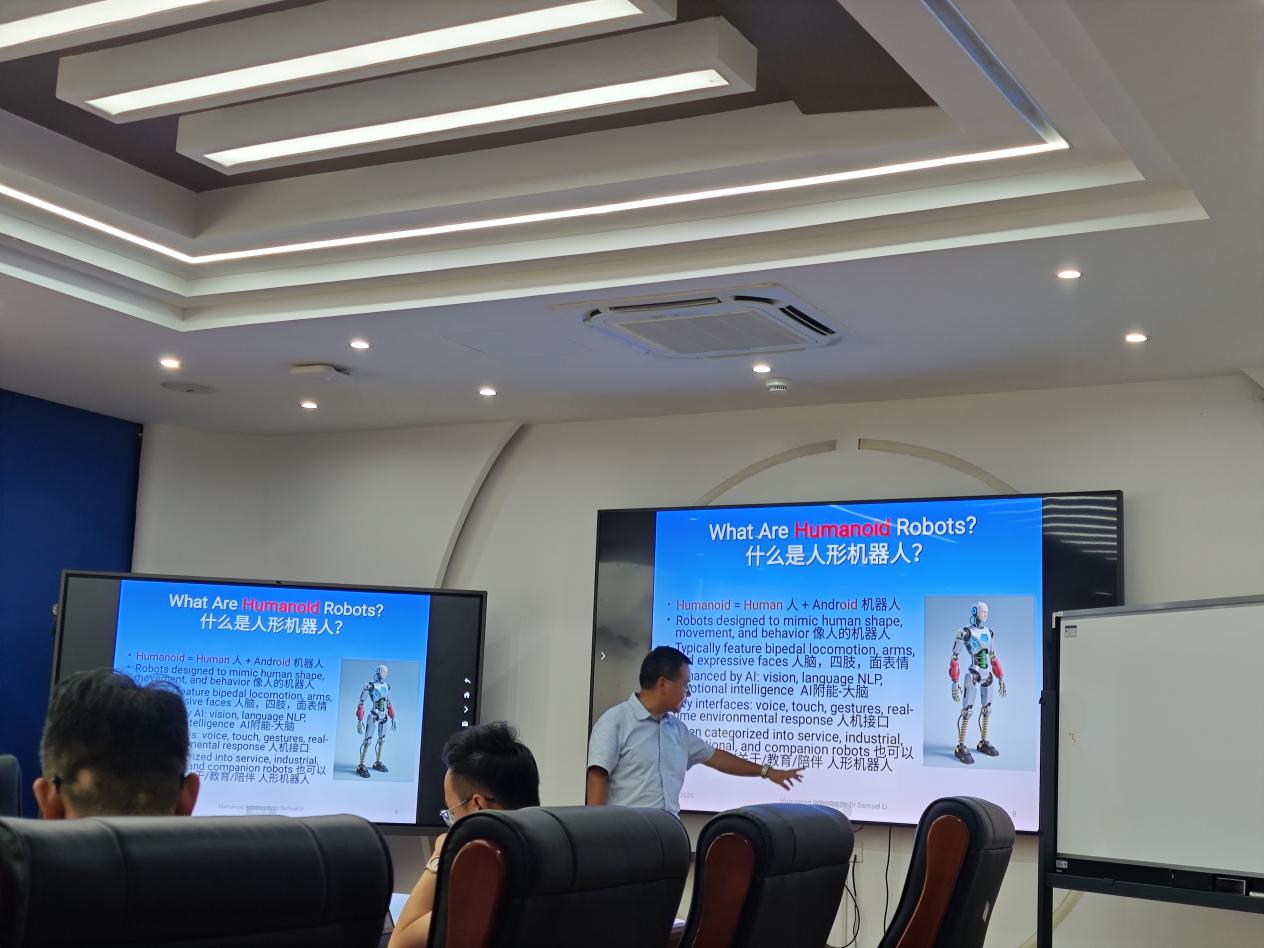

对于人形机器人研发的现状,李博士指出,目前存在诸多技术难点,包括:如何保持平衡感和稳定步态、如何实现灵巧的手部操作、如何突破电源续航瓶颈、如何在不确定环境中保持工作可靠性、如何控制供应链成本和机器人维修难度,以及如何确保人机交互的安全性。他强调,人形机器人的研发是一项系统工程,需要人工智能、脑机接口、机械学、生物技术、心理学等多学科共同努力,才能不断突破瓶颈,推动产业成熟。展望未来,李博士认为,人形机器人将成为继互联网和智能手机之后的又一个万亿级新产业。他坚信,中国在这一领域拥有独特的产业链优势和庞大的应用市场,完全有机会在全球范围内实现弯道超车。他寄语杭电学子,要紧抓人工智能发展的历史机遇,积极投身人形机器人研发,将这一任务提上日程,努力打造“专属于杭电的人形机器人”,为中国在新一轮科技革命与产业变革中贡献智慧与力量。这是一场历史机遇。杭电学子不仅要掌握知识,更要敢于探索与创新,把人形机器人这一技术转化为真正造福社会的生产力。

整场交流持续了两个多小时,李博士的演讲深入浅出,兼具学术高度与产业前瞻,既展现了人形机器人技术的广阔前景,也为杭电研究生们指明了科研方向。与会师生纷纷表示受益匪浅,将以此次交流为契机,进一步关注和投入人工智能与人形机器人研究,为我国人工智能事业贡献青春与智慧。